РАЙОН, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

Географическое положение

Старобардинский район расположен в восточной части Алтайского края в предгорьях Алтайских гор, в живописной местности, богатой растительностью и лесом. На востоке и юге район граничит с Горно-Алтайской автономной областью, на западе с Бийским районом, а на севере района по его границе протекает судоходная река Бия.

Районным центром является большое село Старая Барда (позднее Красногорское), которое находится от г. Бийска на расстоянии 85 км., а от г.Барнаула – краевого центра- 251 км. Районный центр соединен с городами Бийск и Горно-Алтайск шоссейной дорогой, выходящей в районе с. Быстрянки на Чуйский тракт.

Природные условия

Рельеф местности района пересеченный. Характер пересеченности – чередование логов с увалами. Район имеет много больших и малых рек, наиболее крупные реки Бия, Катунь, Иша, Чапша, Тайна, Карагуж, Бобучак, Бардушка и другие.

Район находиться в полосе достаточного увлажнения, и поэтому даже в самые засушливые годы здесь всегда получают урожай всех сельскохозяйственных культур.

В районе имеются большие залежи известнякового и бутового камня, гравия, песка, глины, охры, каменный уголь и другие полезные ископаемые.

Вдоль берегов реки Бии, по ее долине, тысячи гектаров занимает прекрасный сосновый бор. Десятки тысяч гектаров хвойного и лиственного леса покрывают юго-восточную территорию района, основные древесные породы этого леса являются пихта, сосна, береза, осина.

Разнообразен и богат животный мир. В лесах и на полях водятся дикие козы, различные промысловые пушные звери. Много водоплавающей болотной дичи. Леса и поля богаты дикорастущими ягодами (земляника, клубника, малина, черная и красная смородина и другие).

Почвы района черноземные, богатые питательными веществами. Это способствует росту всех сельскохозяйственных растений.

Дикорастущий травяной покров почв района характеризуется сочностью, высотой, густотой травостоя и богатством видов трав.

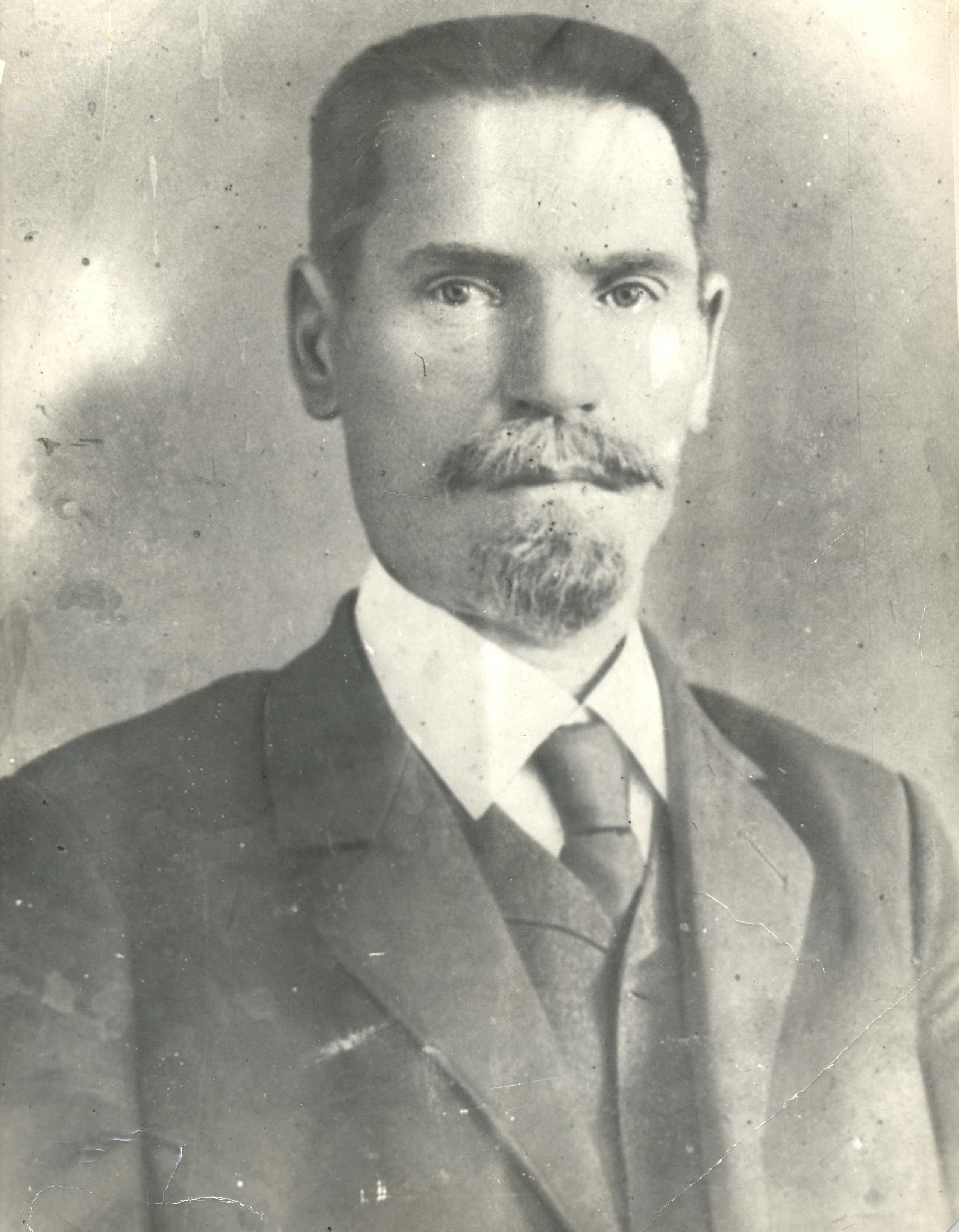

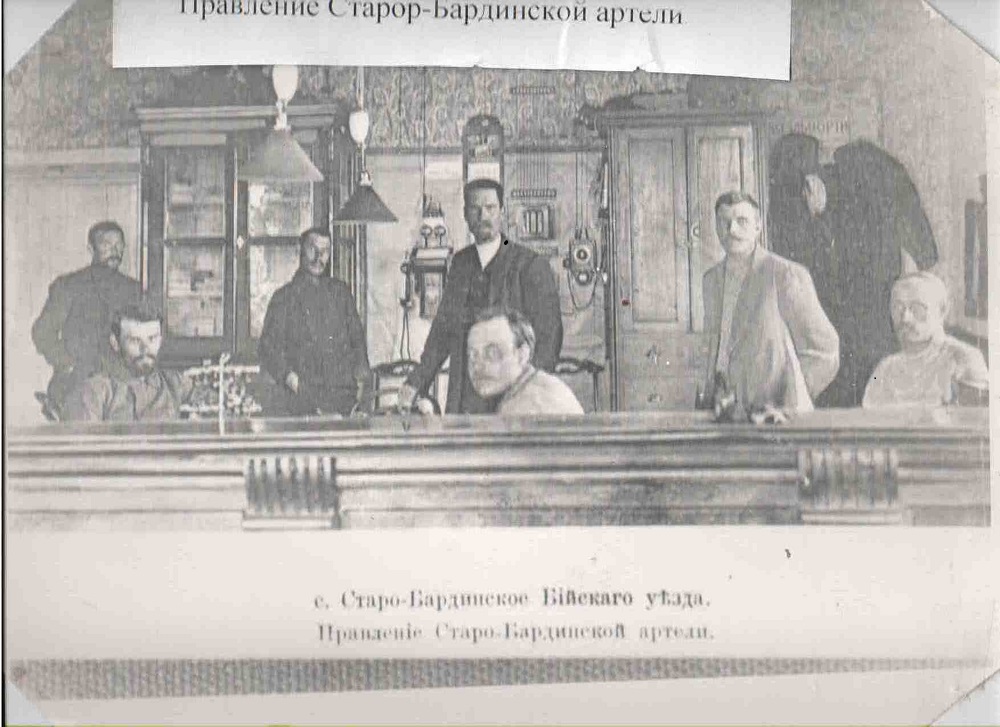

Аггей Ефимович Антонов – один из крупнейших алтайских кооператоров начала ХХ века, председатель правления кооперативов в с. Старая Барда. Сведения о «старобардинских чудесах» были широко известны не только среди кооператоров Алтая и Сибири, но и в Центральной России. Особых успехов в развитии маслодельческой, сельскохозяйственной, промышленной, кредитной и потребительской кооперации добилось Старо-Бардинское потребительское сообщество.

Родился Аггей Ефимович в декабре 1868 года в крестьянской семье в деревне Нижне-Мостовая Тобольской губернии. Имел домашнее образование. Хорошо знал немецкий язык.

Аггей Ефимович в корне изменил жизнь односельчан. Познакомившись с идеями кооперативного движения и став его последователем, А.Е. Антонов вовлек в это перспективное дело жителей с. Старая Барда, а потом и других сел. В 1907 году А.Е. Антонов возглавил Старобардинскую маслоартель, в которую входило 350 человек.

В 1910 году им было открыто судо-сберегательное товарищество. Пай составлял 265 рублей, а кооператив насчитывал почти 400 членов.

В 1912 году Аггей Ефимович Антонов и артельщики выделили 1500 рублей на устройство опытного скотного двора.

Самым значительным артельным проектом стало строительство мукомольной мельницы. Для мельницы на реке Чапша была выстроена гидроэлектростанция.

Мельница давала двадцатитысячный годовой доход. В домах жителей загорелось 700 электрических лампочек. Гидроэлектростанция в далеком алтайском селе была грандиозным предприятием не только по замыслу, но и по техническому решению. Её строительство электростанции стало настоящей сенсацией. Весной 1912 г. состоялось празднование по поводу открытия ГЭС, на котором все прибывшие гости и члены артели угощались чаем, на празднике не было подано ни одной рюмки спиртного.

В 1913 году был реализован проект строительства завода для переработки конопляного семени в растительное масло. Артель занялась растениеводством, выращивая свой картофель, овёс и табак.

В 1914 году был построен Народный дом. Его открытие в Старой Барде стало крупным событием не только в жизни села, но и в культурной жизни Алтая. Об этом свидетельствует то, что на торжественное открытие приехал депутат Государственной Думы от Томской губернии, бывший учитель Бийской гимназии В.Н.Пепеляев. В Народном доме имелись: кинематограф, оркестр, театр, библиотека на 1000 томов, комната для заседаний. Вокруг здания Народного дома Антонов заложил тополевый парк. Наряду с этим в селе действовал телефон. Были построены хорошо оборудованные мыловаренный и клепочные (изготовление бочек, кадок, лагунов) заводы, слесарно-токарная, жестяная и «экипажная» (телеги, брички, дрожки) мастерские.

В 1916 году Аггей Антонов ходатайствует перед открытием маслодельной артели. В то же время он складывает с себя полномочия учредителя и руководителя кооперативов, артелей и организует новый кооператив «Гражданин». Становится учредителем и активным членом Старо-Бардинского культурно-просветительного общества.

В 1920 году советская власть закрывает его кооперативный союз и национализирует все предприятия. Продуктивность предприятий начала падать.

В то время Аггею Ефимовичу удалось избежать ареста. Он был снова арестован в 1924-м и в 1928-м (по ложным обвинениям за антисоветскую деятельность и растрату), помещен в заключение в Соловецкий лагерь. После освобождения в 1930-х уехал в Новосибирскую область к дочери, где работал на должности счетовода в одном из советских колхозов. Умер в 1948 году в возрасте 80 лет.

Постановлением Сибирского Революционного Комитета об утверждении районно-волостного деления Алтайской губернии от 27 мая 1924 года был образован Старо-Бардинский район с центром в селе Старая Барда

Указом Президента Верховного Совета РСФСР от 10.12.1960 года Старо-Бардинский район переименован в Красногорский.

На основании Указа Президиума Верховного света РСФСР от 01.02.1963 года «Об укрупнении и изменении подчиненности районов и городов Алтайского края» Красногорский район вошел в состав Бийского сельского района

Решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов и трудящихся от 14.01.1965 г. № 13 «Об изменении в административно-территориальном делении Алтайского края» вновь восстановлен Красногорский район.

Список председателей райисполкома,

глав администрации района

• В 1924 г. первым председателем райисполкома был избран Пахилюк Лука Максимович, украинец.

• В 1935 году - Ховаев (имя, отчество не указано).

• В 1939 году - Шарыгин Н.А. (так в документе).

• В 1940 году - Кулешов И.Е. (так в документе).

• С 1944 по 28.02.1946 г. - Чередник Арсений Антонович, 1903 г.р., украинец, образование – низшее.

• С 28.02.1946 г. - Липич Иван Васильевич, 1910г.р., русский.

• С 01.06.1947 г. - Вегера Иван Антонович, 1903г.р., белорус, образование 8 классов.

• С 17.08.1948 года - Воронцов Василий Сергеевич, 1912г.р., русский, образование - среднее.

• С 1950-1951 г. - Голиков С.А. (так в документе).

• В 1955 г. - Юнязов (так в документе).

• В 1959 г. - Попов Н.Ф. (так в документе).

• В 1961 г. - Чернышов Александр Васильевич.

• С 23.01.1965 г. - Мочалов Михаил Григорьевич, 01.08.1922 г.р.

• С 1967 г. - Маркин В.П. (так в документе).

• С сентября 1968 г. - Плетнев А.К. (так в документе).

• С 1970 - 1971 гг. - Мызников Александр Сергеевич, 1935 г.р.

• С 1971 - 1980 гг. - Красников Илья Евдокимович, 1931 г.р.

• С ноября 1980 - 1982 гг. - Маслов Геннадий Михайлович.

• С 1982 - 1990 гг. - Старцев Александр Алексеевич, 1936 г.р.

• С 1990 - 1991 гг. - Чернеев Виктор Дмитриевич, 1947 г.р.

• С 1992 - 1996 гг. - Старцев Александр Алексеевич, 1936 г.р.

• С 1996 - 2008 гг. - Казанин Геннадий Петрович, 1952 г.р.

• С 2008 - 2016 гг. - Дайбов Михаил Иванович, 1959 г.р.

• С января 2017 г. по настоящее время – Вожаков Андрей Леонидович, 1966 г.р.

События и факты

- Преобразование Быстрянской восьмилетней школы в среднюю (с. Быстрянка) – 09.04.1965 г.

- Отведение земельного участка под строительство здания интерната

- (с. Красногорское) – 09.04.1965 г.

- Отведение земельного участка под строительство здания Красногорской средней школы на 640 мест (с. Красногорское) – 29.06.1965 г.

- Отведение земельного участка под строительство автозаправочной станции (с. Красногорское, ныне АЗС «Роснефть») – 18.09.1965 г.

- Отведение земельного участка под строительство памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг. (с. Красногорское) – 27.10.1967 г.

- Открытие районного Дома пионеров (с. Красногорское) – 22.08.1969г.

- Открытие Малиновской школы (с. Красногорское) – 13.06.1974 г.

- Отведение земельного участка под строительство пассажирской автостанции (с. Красногорское) – 16.01.1975 г.

- Отведение земельного участка под строительство сельского Дома культуры (с. Усть-Иша) - 10.03.1976 г.

- Отведение земельного участка под строительство библиотеки (с. Красногорское, ул. Советская) – 26.01.1977 г.

- Отведение земельного участка под строительство прокуратуры

- (с. Красногорское, ул. Юбилейная) – 20.04.1977 г.

- Отведение земельного участка под строительство пожарного депо (с. Красногорское, ул. Социалистическая) – 21.12.1977 г.

- Образование сельского Дома культуры (с. Соусканиха) - 25.07.1979 г.

- Образование Новоталовского сельсовета (п. Талый) – 10.09.1984 г.

- Отведение земельного участка под строительство здания типографии Редакции газеты «Восход» (с. Красногорское) – 1986 г.

- Создание отделения вневедомственной охраны и пульта централизованной охраны (с. Красногорское) – 24.02.1988 г.

- Предоставление земельного участка под строительство сельского Дома культуры совхоза «Малиновский» (с. Красногорское) - 29.06.1988 г.

- Строительство стадиона (с. Красногорское) – 1989 г.

- Открытие художественной школы (с. Красногорское) – 10.07.1990 г.

- Создание бюро занятости населения в районе (с. Красногорское) – 19.08.1991 г.

24 декабря 1939 года прошли выборы депутатов в краевые, окружные, районные, городские, поселковые Советы депутатов трудящихся

В ст.2 Положения о выборах указано следующее: «На основании статьи 139 Конституции РСФСР выборы депутатов являются всеобщими: все граждане РСФСР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными в Советы депутатов трудящихся, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав.»

В 1934 году на заседании Президиума Старо-Бардинского Районного Исполнительного Комитета Советов РК и КД, Запсибкрая (так в документе) постоянно рассматривали материалы о восстановлении или лишении избирательных прав в Советы.

Село Старая Барда разбита была на 35 двадцатидворок, село имело 10 партийных организаций, 20 комсомольских и несколько профсоюзных. Перед выборами производили учет населения путем подворного обхода два раза. Полностью учтено было население и число избирателей. Создано 4 избирательных участка: Южный, Северный, Больничный и совхозный. Все население разбито на 25 избирательных округов. Агитатор А. Решетников на своих двадцатидворках зарегистрировал 81 избирателя. Проводились занятия два раза в неделю. На занятиях слушали о международном положении, много задавалось вопросов по технике голосования. Всего на двадцатидворке проведено 6 занятий, изучили 6 глав Положения о выборах.

В Соусканихинском сельском Совете 15 агитаторов систематически проводили беседы на двадцатидворках, соревновались за лучшее изучение с избирателями.

Председатель окружной избирательной комиссии - Шумкин Трофим Иванович - от Старо-Бардинской парторганизации, заместитель председателя - Кибяков Иван Дмитриевич - от колхоза «Знамя труда». Секретарь Мочалова Зинаида Матвеевна - от Старо-Бардинской районной комсомольской организации. Члены окружной избирательной комиссии: Савина Дарья Григорьевна - от рабочих Лебяженского совхоза, Калинина Пелагея Егоровна - от колхоза «Звезда Алтая», Шукшин Василий Андреевич - от колхоза «Знамя труда», Иванов Алексей Сергеевич - от колхозников Ново-Бардинского сельсовета.

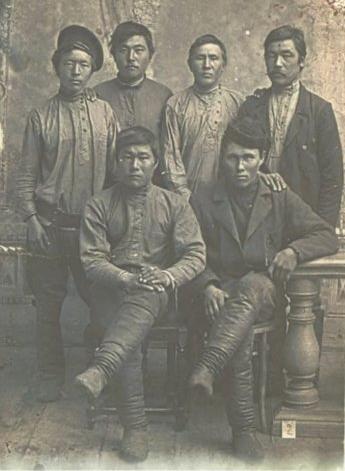

Наши корни

Кумандинцы (самоназвание: къуманды, къубанды, къуўанды, къувандыг) — тюрский коренной народ, живущий в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской области, относящийся к малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Первые сведения о кумандинцах относятся к 1628 году. Род кумандинцев обосновывался у рек Куу (Лебедь), Бии, Нене, Ише, Чапше по правым притокам Катуни. Обычно, проживали родственниками в одном селении, называвшемся по имени старшего в роде, например, Алешкин аил, Санькин аил и т.д.

Хозяйство было общим: обработка пашен, уборка урожая, охота и собирательство. Добычу и сборы делили пополам, в том числе накопанные саранки и кандык, собранный орех. Женщины ткали холст из дикой конопли, пряли. Мужчины выплавляли железо, изготавливали из него орудия труда, предметов быта, оружие, было развито пчеловодство, охота и рыболовство.

К 1917 году аильная община утратила свои традиции кровного родства, и семьи начали жить обособленно, усиливая имущественное неравенство. Кумандинские семьи в зимний период жили в землянках, летом в стоящих рядом аилах. Позже стали строить основательные дома.

Позже кумандинский народ перешел на оседлый образ жизни, т.к. произошло уменьшение «звериного промысла» и увеличение обрабатываемых ими земель, занятых под посевы озимой ржи, овса, пшеницы, ячменя, проса, чуть позже – гречихи. Это подвело кумандинцев вступить в товарно-денежные отношения.

В с. Елтош продавцами-лавочниками стали Константин Миклюшев, Учубай Чинчикеев, занимавшиеся скупкой орехов и перепродажей других предметов быта. В с. Иртышкино Гардей Шахов разбогател на торговле хлебом. Наиболее зажиточными отмечены: Назар Чинчикеев, Пелеков Ананий и др.

Религией было шаманство: молились духам гор, рек, неба, огня и делали жертвоприношение.

Одним из распространенных обрядов является «Коча-кан» - праздник плодородия. Осенью после уборки урожая кумандинцы отмечают это культовое мероприятие, благодарят духов плодородия и просят новых богатых урожаев и потомства у скота, благополучия и здоровья семьям. Празднество продолжалось два-три дня, на котором устраивались застолья, игры, пелись песни, рассказывались былины и сказания.

В связи с тем, что представители этой нации имет немногочисленный состав, кумандинцев отнесли к категории малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.